Wie biologische Vielfalt entsteht und vergeht

Wie biologische Vielfalt entsteht und vergeht

Christoph Oberprieler, Professor für Pflanzen Evolution und Systematik an der Universität Regensburg, besuchte Passau für einen Vortrag, zu dem die Umweltstation Haus am Strom und der Naturwissenschaftliche Verein Passau einluden. Thema war die schier grenzenlose Vielfalt der Pflanzen, wie diese entstanden ist und wie sie auch wieder vergehen kann. Ausgangspunkt bei der Entstehung neuer Arten sind Veränderungen im Erbgut. Diese führen zu anderen Eiweißen, die in der Zelle zur Produktion von anderen Stoffen führen. Eigenschaften der Pflanzen können sich so verändern und diese sich damit an neue Lebensräume anpassen. Manchmal bemerkt der Mensch äußere Veränderungen und kann so relativ einfach zwei Arten unterscheiden. Manchmal gibt es allerdings auch kaum äußere Merkmale, aber Pflanzen kommen in unterschiedlichen Umwelten vor oder haben einfach andere Inhaltsstoffe. Die klassische Vorstellung bei der Entstehung von Arten in der Zeit ist, dass sich eine Art in zwei Arten aufspaltet. Bildlich dargestellt entsteht so eine baumartige Figur. Die Forschung von Oberprieler jedoch deutet auch auf netzartige Verknüpfungen hin: „begegnen sich zwei Äste in diesem Baum“, so entsteht ein weiterer Ast mit einer neuen Art, während die anderen Arten weiter existieren. Denn viele Pflanzen haben die Eigenschaft, ihr doppelt vorhandenes Erbgut noch einmal zu verdoppeln, oder gar noch mehr zu erhöhen. Dann spricht man von einem tetraploiden oder polyploiden Chromosomensatz. Diese Fähigkeit wurde in den Blütenpflanzen am Beginn ihrer Entstehung vor rund 200 Millionen Jahren entwickelt und hat zu der enormen Aufspaltung von über 300 000 Arten geführt. Mit diesem Prozess können Blütenpflanzen bei Kreuzungen Eigenschaften beider Eltern kombinieren und sich so oft besser und schneller anpassen als die ursprünglichen Arten. Gerade bei Nutzpflanzen macht die Züchtung sich dies zu Eigen und erzielt so größere Blüten oder Früchte. Nach erfolgter Vervielfachung des Chromosomensatzes, der Polyploidisierung, setzt aber oft ein Selektionsdruck ein, der das Erbgut wieder auf geringere DNA-Gehalte im Zellkern reduziert, der Diploidisierung.

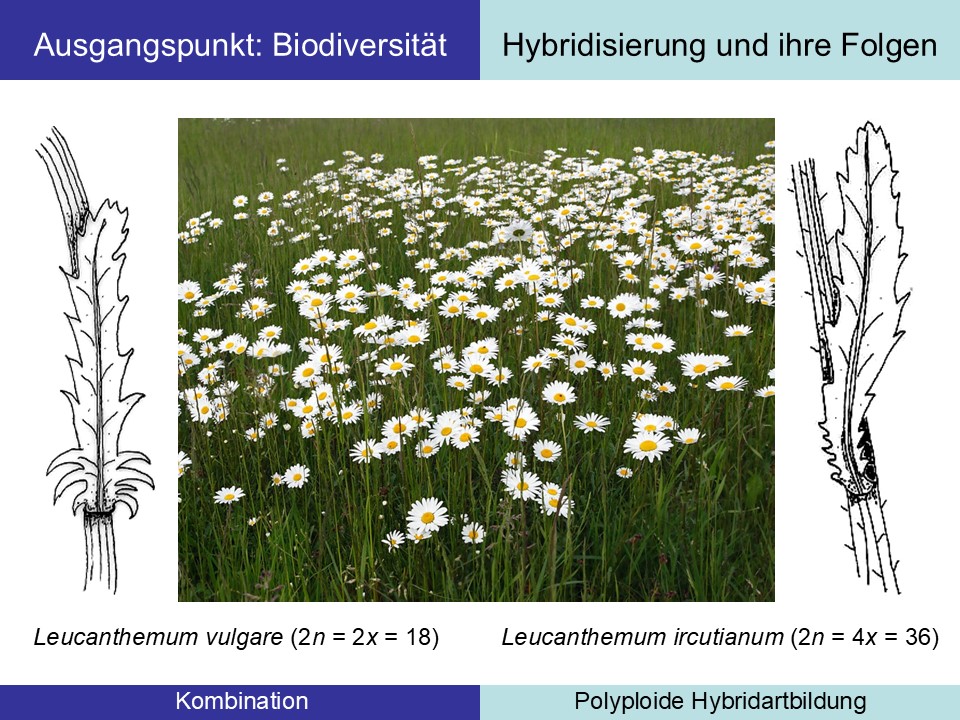

Die Evolution eines sogenannten Artenkomplexes, die vom zweifachen bis zum 22-fachen Chromosomensatz reichen, veranschaulichte Oberprieler an seinem botanischen „Haustierchen“, den Margeriten-Arten der Gattung Leucanthemum. Diese sind in der relativ kurzen Zeit von 300 000 bis 2 Millionen Jahren entstanden und damit relativ jung. In einer weiteren Pflanzengruppe, an der Oberprieler arbeitet, ist aber auch das Verschwinden von Pflanzenarten durch Hybridisierung festzustellen: eine Art der Gattung Senecio (Greiskraut), die es kühler mag und eher in den Hochlagen des Bayerischen Waldes wächst, wird dabei von einer wärmeliebenden Art „genetisch einverleibt“, die sich im Rahmen des Klimawandels aus den Tieflagen in die Hochlagen ausgedehnt hat. Solche Prozesse laufen in der Natur in sehr langen Zeiträumen ab. Der Mensch beschleunigt sowohl das Aussterben wie auch die Neubildung von Arten indes auf bisher unbekannte Geschwindigkeiten, wie in der anschließenden Diskussion herausgestellt wurde. So genossen die Anwesenden einen sehr lebendigen und inspirierenden Vortrag, der spannende Einblicke in die Grundlagen des Lebens gab.